~すべての子供が生き生きとした学校生活が送れるように~

いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの子供たちも、どの学校にも起こり得ることから、学校・家庭・地域が一体となって、一過性はなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組む事が重要である。

いじめ問題への取り組みにあたっては、学校長のリーダーシップのもと、学校全で組織的な取り組みを進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくりに取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接にかかわっており、すべて教職員が日々実践することが求められる。

このため、いじめ早期発見の手だてやいじめが起きた場合の対応の在り方等のポイントを具体的に示すとともに、いじめの未然防止・早期発見・早期対応についての基本的な認識や考え方を加え、いじめ問題を学校全体として正しく理解するため、「いじめ防止基本方針」としてここに作成した。

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止対策推進法第4条(いじめの禁止)に「生徒は、いじめを行ってはならない」と定められている。

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが必要である。いじめには様々な特質があるが、以下の①〜⑨は、教職員が持つべきいじめ問題についての基本的な認識である。

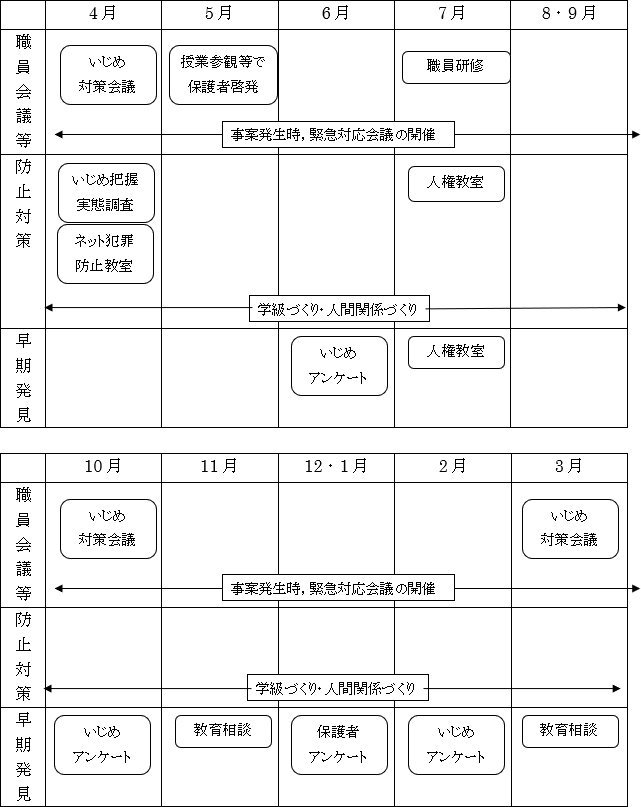

いじめ問題への組織的な取り組みを推進するために「いじめ防止対策委員会」を設置し、教職員全員で共通理解を図りながら、学校全体で総合的な対策を行う。ただし小規模である本校の実態から、基本的には全職員ですべての事案に対応する。

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭・当該学級担任等、その他校長が必要と認める者(SCやSSW、スクールサポーターなど)による「いじめ防止対策委員会」を設置する。必要に応じて委員会を開催する。

週1回程度いじめ防止対策委員会のメンバーで、問題傾向を有する子供について、現状や指導についての情報交換及び共通行動について話し合いを行う。また、必要に応じて、関係教職員を含めてケース会を行う。

いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、学校の教育活動全体を通じて指導にあたり、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな情操と道徳心を育てる、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。子供・保護者の意識や背景、地域・学校の特性等を把握したうえで、年間を見通した予防的、開放的な取り組みを計画・実施する必要がある。

子供たちや学級の様子を知るためには、教職員の気づきが大切である。同じ目線で物事を考え、共に笑い、涙し、怒り、子供たちと場を共にすることが必要とされる。その中で、子供たちの些細な言動から、個々の置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性を高めていくことが求められている。

子供たちの個々の状況や学級・学年・学校の状態を把握したうえで、いじめ問題への具体的な指導計画を立てることが必要である。そのためには、子供及び保護者への意識調査や学級内の人間関係をとらえる調査、子供たちのストレスに対して心理尺度等を用いた調査等を実態把握の一つの方法として用いることも有効である。また、配慮を要する子供たちの進級や進学、転学に際しては、教職員間や学校間で適切な引き継ぎを行う必要がある。

主体的な活動を通して、子供たちが自分自身を価値ある存在と認め、大切に思い「自尊感情」を感じとれる「心の居場所づくり」の取り組みが大切である。子供たちは、周りの環境によって大きな影響を受ける。子供たちにとって、教職員の姿勢は、重要な教育環境の一つである。教職員が子供たちに対して愛情を持ち、配慮を要する子供たちを中心に据えた温かい学級経営や教育活動を展開することが、子供たちに自己有用感や充実感を与えることになり、いじめの発生を抑え、未然防止の上での大きな力となる。

子供たちは、教職員の一挙手一投足に目を向けている。教職員の何気ない言動が、子供たちを傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合がある。教職員は、子供たちの良きモデルとなり、慕われ、信頼されることが求められる。

温かい学級経営や教育活動を学年や学校全体で展開していくためには、教職員の共通理解が不可決であり、互いに学級経営や授業、生徒指導等について、尋ねたり、相談したり、気軽に話ができる職場の雰囲気が大切である。そのためには校内組織が有効に機能し、様々な問題へ対応できる体制を構築するとともに子供たちと向き合う時間を確保し、心の通い合う学校づくりを推進することが必要である。

授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫し、それぞれの違いを認め合う仲間づくりが必要である。その中で、「こんなに認められた」「人の役にたった」という経験が、子供たちを成長させる。また、教職員の子供たちへの温かい声かけが、「認められた」と自己肯定感につながり子供たちは大きく変化するものである。

いじめの未然防止には、生徒会活動などの自治的活動が効果的な場合が少なくない。子供同士の仲間意識や集団心理を上手に生かし、よりよい集団についての話し合いの機会を持つなどして、いじめを許さない雰囲気を行う。定期的に生徒会が中心となり、自分たちの学校生活を振り返らせることで、いじめ防止の効果に結びつくことが多い。

人権尊重の精神の涵養を目的とする人権教育や思いやりの心を育む道徳教育、 また、様々なかかわりを深める体験教育を充実させることは、豊かな情操や道徳心を育成する重要なポイントである。

いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを子供たちに理解させることが大切である。また、子供たちが人の痛みを思いやることができるよう、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図る必要がある。

道徳教育は、特別の教科道徳の授業を中心に、学校教育全体で取り組むものである。未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」に対し、道徳の授業が大きな力を発揮する。とりわけいじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものであり、いじめをしない、許さないという人間性豊かな心を育てることが大切になる。子供たちは、心根が揺さぶられる教材や資料に出会い、人としての「気高さ」や「心づかい」、「やさしさ」等に触れれば、自分自身の生活や行動を省み、いじめの抑止につながると考えられる。

道徳の授業では、学級の子供の実態に合わせて、題材や資料等の内容を十分に検討したうえで取り扱うことが重要である。また、計画性や組織としての体制づくりなどにも、取り組むことが必要である。

PTAの各種会議や保護者会等において、いじめの実態や指導方針などの情報提供し、意見交換する場を設ける。また、いじめの持つ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために、保護者研修会の開催や学校・学年だより、ホームページ等による広報活動を積極的に行うことも大切である。

いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と子供たちとの信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめは教職員や大人が気づきにくく判断しにくい形で行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が子供たちの小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させことが求められる。また、子供たちに関わるすべての教職員の間で情報を共有し、保護者の方とも連携して情報を収集することが大切である。

一人一人を人格のある人間としてその個性と向き合い、人権を守り尊重した教育活動を行わなければならない。そのためには、人権感覚を磨き、子供たちの言葉をきちんと受けとめ、子供たちの立場に立ち、子供たちを守るという姿勢が大切である。

集団の中で配慮を要する子供たちに気づき、子供たちの些細な言動から、表情の裏にある心の叫びを敏感に感じとれるような感性を高めることが求められている。そのためには、子供たちの気持ちを受け入れることが大切であり、共感的に子供たちの気持ちや行動・価値観を理解しようとするカウンセリング・マインドを高めることが必要である。

休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、子供たちの様子に目を配る。「子供たちがいるところには、教職員がいる」ことを目指し、子供たちと共に過ごす機会を積極的に設けることは、いじめ発見に効果がある。また、日常的にいじめの相談の窓口があることを知らせる等の指導をすることが大切である。

成長の発達段階からみると、子供たちは小学校中学年以降からグループを形成し始め、発達の個人差も大きくなる時期でもあることから、その時期にいじめが発生しやすくなる。その発達時期をどのように過ごしてきたのかなど担任を中心に情報を収集し学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかを把握する必要がある。また、気になる言動が見られた場合、グループに対して適切な指導を行い、関係修復にあたることが必要である。また、生徒一人一人の記録を残すように努めることも大事である。

連絡ノートとして使用している「わかあゆノート」を活用し、生徒と情報交換をする。担任と子供と保護者が日頃から連絡を密に取ることで、信頼関係が構築できると考える。気になる内容に関しては、教育相談や家庭訪問等を実施し、迅速に対応する。

日常の生活の中での教職員の声かけ等、子供たちが日頃から気軽に相談できる環境をつくることが重要である。それは、教職員と子供たちの信頼関係の上で形成されるものである。また、定期的な教育相談週間を設けて、子供を対象とした教育相談を実施する等、相談体制を整備することが必要である。

実態に応じて随時実施することにする。学期途中に1回以上のアンケートを実施。いじめられている子供にとっては、その場で記入することが難しい状況も考えられるので、実施方法については、記名、無記名、持ち帰り等、状況に応じて配慮し実施する。アンケート結果をもとに、いじめが疑われる事案については、その日のうちに生徒から事情を聞き取り、生徒指導主事を中心として組織的に対応する。また、アンケートはあくまでも発見の手立ての一つであるという認識も必要である。

子供たちが、教職員や保護者へいじめについて相談することは、非常に勇気がいる行為である。いじめている側から「チクった」と言われて、いじめの対象になったり、さらにいじめが助長されたりする可能性があることを教職員が十分に認識し、その対応について細心の注意を払うべきである。その対応によっては、教職員への不信感を生み、その後に情報が入らなくなり、いじめが潜在化することが考えられる。

「大変だったね。あなたを信じているよ。」という姿勢で、疑いをもつことなく傾聴する。(事実関係の客観的な把握にこだわり、状況の聴取だけにならないように注意する。)

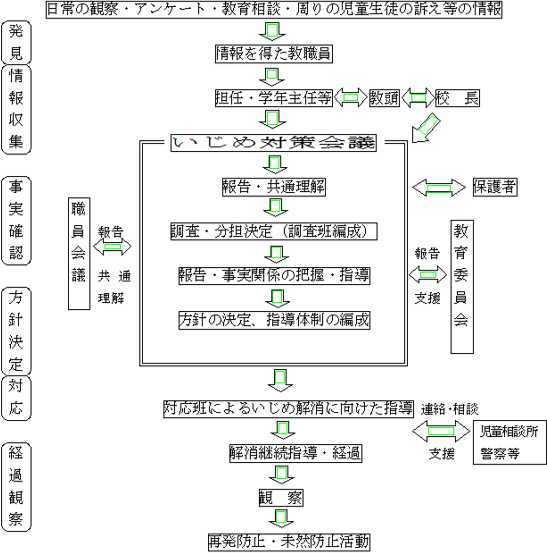

いじめの兆候を発見した時は、問題を隠したり軽視したりすることなく、早期に適切な対応をすることが大切である。いじめられている子供の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応することが重要である。また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に見守る必要がある。

いじめを認知した教職員は、その時にその場でいじめを止めるとともに、いじめにかかわる関係者に適切な指導を行わなければならない。あわせて、ただちに学級担任並びに関係教職員に連絡し、管理職に報告する。

子供に対して

保護者に対して

子供に対して

保護者に対して

インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める必要がある。未然防止のための早期発見には、メールを見たときの表情の変化やスマートフォン等の使い方の変化など、被害を受けている子供が発するサインを見逃さないよう、保護者との連携が不可欠である。「ネット上のいじめ」を発見した場合は、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては、警察等の専門的な機関と連携して対応していくことが必要である。

パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用して、特定の子供の悪口や誹謗中傷等をインターネット上のWebサイトの掲示板やSNSなどに書き込んだり、メールを送ったりするなどの方法により、いじめを行うもの。

学校での校則遵守の徹底・情報モラルの指導だけでは限界があり、家庭での指導が不可欠であることから、保護者と緊密に連携・協力し、双方で指導を行う事が必要である。

保護者会等で伝えたいこと

〈未然防止の観点から〉

〈早期発見の観点から〉

情報モラルに関する指導の際、子供たちに理解させるポイント

〈インターネットの特殊性を踏まえて〉

関係機関と連携したネット上の書き込みや画像等への対応

書き込みや画像の削除に向けて

被害の拡大を防ぐために、専門機関等に相談し、書き込み等の削除を迅速に行う必要がある。

チェーンメールの対応は

いじめ問題への取組にあたっては、学校長のリーダーシップのもとに「いじめを根絶する」という強い意志を持ち、学校全体で組織的な取組を行う必要がある。そのためには、早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取り組みをあらゆる教育活動において展開することが求められる。いじめ問題への組織的な取り組みを推進するため、「いじめ防止対策委員会を設置し、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う必要がある。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い子供の状況や地域の実態に応じた取り組みを展開することが大切である。

いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学校全体で対応すること大切である。学級担任が一人で抱えこみ、配慮に欠ける対応をしたため、子供をよりつらい状況に追い込んでしまい、保護者とのトラブルに発展してしまうことがある。そういった状況を避けるためにも、校長がいじめ対策会議による緊急対策会議を開催し、今後の指導方針を立てて、組織的に取り組むことが必要である。

生命または身体の安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合

学校だけで解決が困難な事案に関しては、地域等の関係機関との連携が不可欠である。連携を図るためには、管理職を中心として、日頃から学校や地域の状況についての情報交換など、いわゆる「顔の見える連携」が大切である。

子供に対しては、日頃からきめ細やかな指導や教育相談を粘り強く行うことが必要である。しかし、指導の効果があがらず、他の子供の心身の安全が保障されない等の恐れがある場合については、懲戒処分を学校長の判断で措置を検討する必要がある。出席停止の制度は、本人の懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し他の生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から設けられているものである。いじめられた生徒の心身の安全が脅かされる場合等、いじめられた生徒をいじめから守りぬくために、必要があればいじめた生徒に対し転学や退学について弾力的に対応することと規定されている。保護者から、他の学校に変更したい旨の申し出があれば、学校は柔軟に対応し生徒の将来を見据えた指導を行う。

学校は地域の警察との連携を図るため、定期的にまた必要に応じて、相互協力する体制を整えておくことが大切である。学校でのいじめが暴力行為や恐喝など犯罪と認められる事案に関しては、早期に所轄の警察署や児童相談所等に相談し、連携して対応することが必要である。生徒の生命・身体の安全が脅かされる場合には、直ちに通報する必要がある。

いじめた子供のおかれた背景に、保護者の愛情不足等の家庭の要因が考えられる場合には、児童相談所や福祉事務所、民生・児童委員等の協力を得ることも視野に入れて対応する必要がある。

いじめ問題について、校内研修を実施し、すべての教職員で共通理解を図ることが必要である。また、教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身につけさせるなど教職員の指導方法やいじめの認知能力を高めるための研修や、カウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家を講師とした研修、具体的な事例研究等を計画的に実施することが求められる。さらに、若い教職員に対しては、校内でのOJTが円滑に実施されるよう配慮する必要がある。

すべての教職員を対象としたカウンセラー等によるカウンセリング・マインドの向上を目的とした研修。カウンセリングの技法やストレスマネジメント等研修内容は多岐にわたる。

先輩が後輩に対し具体的な仕事を通じて、必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に指導し、修得させることによって全体的な量を育成する活動である。